「高度紙」の原点は伝統産業の土佐和紙

当社の原点は、高知県の伝統産業である手漉きの土佐和紙です。1941年に創立した当社は、土佐和紙を加工して耐水性と耐熱性を高めた紙を「高度紙」と名付け、漢方薬などの煎じ袋として販売を始めました。

エレクトロニクス分野へ進出するきっかけとなったのは、第二次世界大戦戦況悪化による物資不足でした。当時、セパレータの素材は木綿でしたが、その代用品が求められていたのです。そこで注目されたのが「高度紙」です。「高度紙」はセパレータとして高い性能を発揮し、以後更なる研究がすすめられました。こうしてエレクトロニクス分野への進出という「高度紙」の新しい道が拓かれました。

-

土佐和紙の手漉き

-

当時の津村順天堂漢方薬「中将湯」

土佐和紙ってどんな紙?

土佐和紙の最大の特徴は薄くて丈夫なこと。なかでもセパレータの先祖ともいえる「典具帖紙(てんぐじょうし)」は、和紙のなかで最も薄く別名「かげろうの羽」とも呼ばれています。

土佐和紙の歴史は古く、1100年前の「延喜式」という書物には、すでに紙が生産されていた記録が残されています。「土佐日記」で有名な紀貫之も土佐の国司として製紙業を奨励したといわれ、土佐は平安時代から和紙産業が盛んな土地であったことがうかがえます。そこには、四万十川をはじめとするきれいな水と楮(こうぞ)などの材料が豊富に採取できたという背景がありました。

明治期に入ると土佐和紙はさらに盛んになります。技術革新によってタイプライター用紙や謄写紙が海外にも輸出され、高知は日本有数の和紙の一大生産地となりました。

当社は、土佐和紙の薄くて丈夫な特性と、職人たちの「技術革新」への情熱をいまに受け継いでいます。

土佐和紙

典具帖紙(てんぐじょうし)

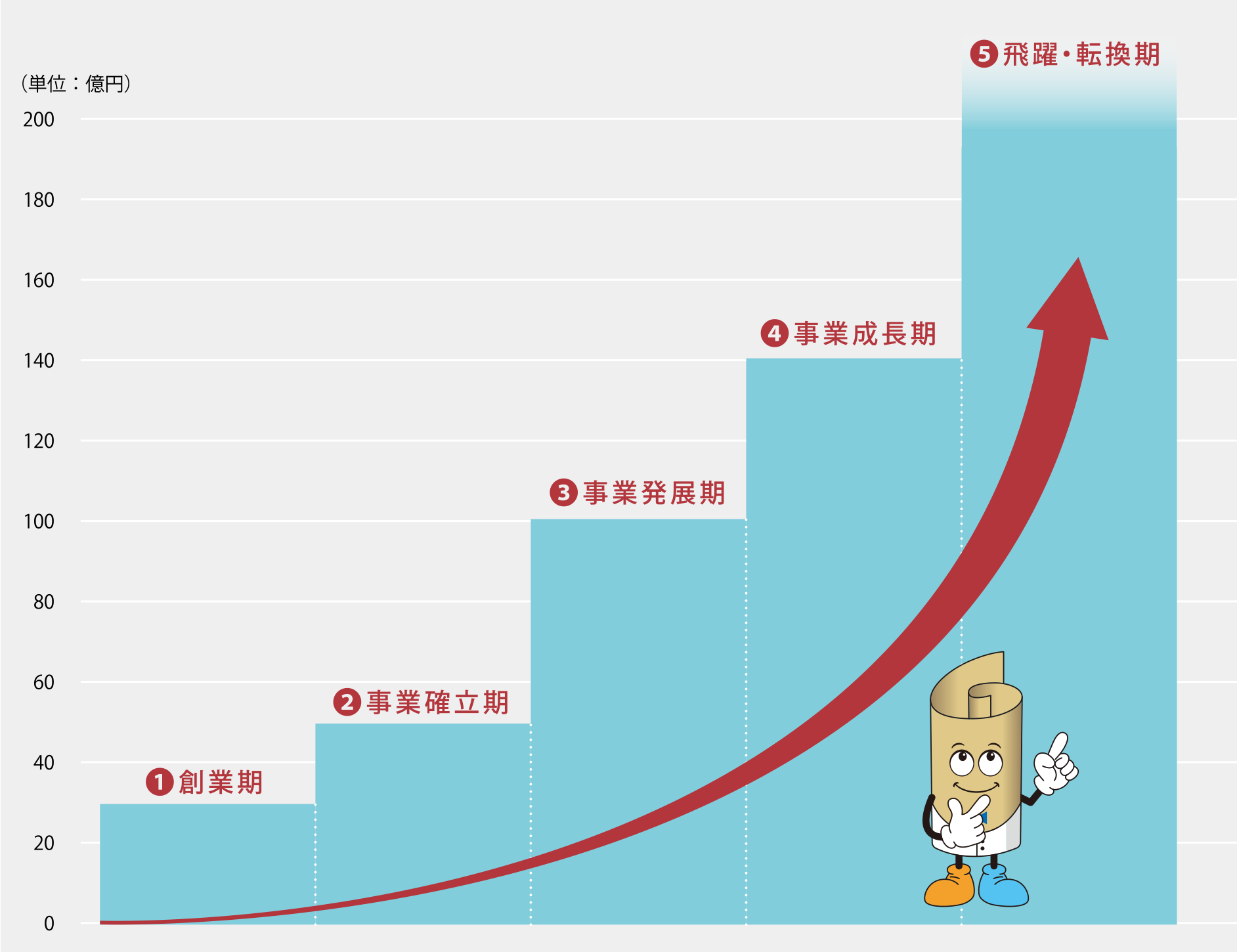

成長の軌跡

当社は、次々に誕生するエレクトロニクス製品の普及·拡大、グローバル化、社会のデジタル化とともに歩んできました。今後は、世界中が低炭素社会実現へ大きくシフトするなか、エレクトロニクス製品に加えて、環境·エネルギー分野への製品供給が期待されており、当社の活躍の場はますます広がりつつあります。

- ❶ 創業期[1940~1950年代]

-

土佐和紙を加工した「高度紙」を開発·販売。第二次大戦後エレクトロニクス分野へ進出。1950年代には電気洗濯機、白黒テレビ、家庭用冷蔵庫の販売が始まり、電解コンデンサ用セパレータの民生品需要が増加。

-

❷ 事業確立期[1960~1970年代]

-

密度の高い紙と低い紙を1つにした画期的な「二重紙」の製造技術を日本で初めて確立。カラーテレビなどのエレクトロニクス製品の普及にともない事業基盤を整え、コンデンサ用セパレータメーカーとして地位を確立。

-

❸ 事業発展期[1980~1990年代]

-

国内メーカーの需要増加と海外展開に積極的に対応し、グローバルブランドに。安芸工場建設など生産能力を拡大し、安定供給体制を整える。1990年代後半には、台湾、韓国などの東アジア、ASEAN 地域向けの販売量が約40%に。

-

❹ 事業成長期[2000~2010年代]

-

マレーシアの現地法人を設立し世界シェアを拡大しつつ、低炭素社会実現に向け、省エネ·創エネ·蓄エネ対応製品の事業化を推進。リチウムイオン電池用セパレータの販売開始。また、大規模な災害発生時にも安定供給を維持するため、鳥取県米子市に米子工場建設。

-

❺ 飛躍·転換期 [2020年代~]

-

高機能セパレータおよび高機能素材の安定供給を通じて、あらゆる電子機器類の機能向上に取り組み、少子高齢化·人口減少、環境·エネルギー問題などの社会的課題の解決、そして人々の生活をより快適にすることに貢献し、持続的な企業価値向上を目指す。